por María Cristina Alonso

Corazón

De Amicis, en 1878, enviaba una carta al Editor Emilio

Treves contándole una idea que se le había

ocurrido para una novela que pensaba escribir con el corazón. Ocho años

después, en otra carta, le decía al editor que “los fabricantes de los libros

escolares aprenderán (leyendo su obra) cómo se habla a los jóvenes pobres y

cómo se expresa el llanto de los corazones de diez años”.

Novela de iniciación, Corazón está llena de

niños héroes, altruistas, dedicados y llenos de coraje. Niños y adultos que

comparten el espacio escolar y comunitario, presentando un cuadro de costumbres

de la ciudad de Turín. Porque para De Amicis, la infancia puede ser educada y

está atravesada por la escuela, por la familia, por los roles sociales y en

ella es posible la igualdad y la justicia.

Andruetto recuerda en Una lectora de provincia, entre otras, una de las primeras

historias intercalada, la de “El pequeño escribiente florentino”, el muchacho

que de noche, quitando horas al sueño, escribe las fajas de suscriptores para

una editorial, un trabajo que le permitía al padre ganar un dinero extra. De avanzada

edad y con la vista cansada el padre se

queja en la mesa familiar de su falta de energía y vista perdida.

El muchacho, un gracioso florentino de doce años

escribe las fajas por la noche imitando la letra del padre. Este no advierte

nada pero ve que se incrementa el dinero

extra que le entra a diario.

Durante el día,

el niño se ve cansado, desmejorado y soporta en silencio las reprimendas del

padre que le recrimina que ya no tiene el mismo rendimiento en la escuela. No

advierte que el dinero que ingresa, es fruto de los esfuerzos nocturnos de su

hijo.

También Ricardo Piglia recuerda

al libro Corazón entre las lecturas

infantiles en una entrada del primer tomo de Los diarios de Emilio Renzi, Los

años de formación:

Dice Piglia: “Lo que me

impresionó en esa novela (que no he vuelto a leer) fue la historia del «pequeño

escribiente florentino». El padre trabaja de copista, el dinero no alcanza, el

chico se levanta de noche, cuando todos duermen, y sin que lo vean copia en

lugar de su padre, imitando —todo lo que puede— su letra. Lo que fijaba la

escena en el recuerdo, creía Renzi, era la pesadez de esa bondad sin

espectadores, nadie sabe que es él quien escribe. El invisible escritor

nocturno: de día se mueve como sonámbulo. Hay una serie con la figura del

copista, el que lee por escrito textos ajenos: es la prehistoria del autor

moderno. Y hay muchos amanuenses imaginarios a lo largo de la historia, que han

perdurado hasta hoy: Bartleby, el espectral escribiente de Melville; Nemo, el

copista sin identidad —su nombre es Nadie, de Bleak House de Dickens—; François

Bouvard y su amigo Juste Pécuchet de Flaubert; Shem (the Penman), el alucinado

escriba que confunde las letras en el Finnegans Wake; Pierre Menard, el fiel

transcriptor del Quijote. ¿No era la copia —en la escuela— el primer ejercicio

de escritura «personal»? La copia estaba antes del dictado y antes de la

«composición» (tema: Los libros de mi vida).”

La vida de Cicerón

El

muchacho se apuraba a limpiar los pisos, a poner en orden los sacos de harina y

azúcar, a acomodar las trampas para los ratones en el hueco de las escaleras y

detrás de las estanterías.

No

quería recibir reproches de la parienta que lo había empleado como dependiente

cuando las ilusiones de ir a estudiar a Buenos Aires se habían esfumado. Ángela

Salcedo pasaba un rato por la tienda y después se iba a la cocina a trajinar

entre los fogones. Había que alimentar muchas bocas en esa casa. Entonces el

muchacho, cuando la patrona se alejaba repicando las chancletas contra el piso de

tierra, se apuraba a sacar el libro que había escondido debajo del mostrador y,

acodado en la madera áspera, se encorvaba sobre las páginas y se escapaba de la chatura

de esa aldea que era San Juan. Leía, con pasión, con atropello, La vida de Cicerón de Middleton. Este

libro le dio la idea de estudiar la historia de Grecia y Roma de memoria.

De tanto en tano levantaba

la vista para ver pasar una carreta o seguir con los ojos el traqueteo de un

jinete que pasaba raudo como una flecha. Luego volvía a la historia de Grecia,

de Roma, sintiéndose el espartano Leónidas defendiendo a Grecia frente al

invasor persa, Bruto en los Idus de marzo o incorruptible como Epaminondas. De

tanto en tanto, tenía que interrumpir la lectura para despachar azúcar o yerba

sin disimular el desagrado que le producía que lo sacaran de un mundo glorioso

en el que hubiera querido quedarse a vivir.

Unos años después, el ya no

tan joven sanjuanino escribió un libro autobiográfico Mi defensa y contó cómo, por aquella época, se había convertido en

un lector sospechoso.

Por las mañanas, después de

barrida la tienda, Domingo Faustino Sarmiento se ponía a leer y una señora llamada Laura pasaba para la

iglesia y volvía de ella. Sus ojos tropezaban siempre, día a día, mes a mes,

con este niño inmóvil, insensible a toda perturbación, sus ojos fijos sobre un

libro, por lo que meneando la cabeza decía en su casa: “¡Este mocito no debe

ser bueno! ¡Si fueran buenos los libros no los leería con tanto ahínco!”.

El nene

El vínculo de esta escritora con los libros en la

infancia tiene su costado dramático. En la casa no hay dinero. La madre está

enferma y el padre ausente, “perdido en vapores”, dirá Alfonsina cuando relata

la historia de cómo consiguió el texto de lectura que le exigen en la escuela.

Se trata de El Nene, de Andrés Ferreyra

con el que, desde 1895 aprenden a leer

los niños argentinos. Un libro que se ajusta al principio de gradualidad con

lecturas cortas acompañadas de ilustraciones. Manuable y barato, en tiempos de

la niña Alfonsina cuesta un peso nacional que nadie le da. La maestra la reta

cuando ve que no lo lleva y las compañeras la aventajan en el aprendizaje de la

lectura.

Dejemos contar a Alfonsina: “A una cuadra de la

escuela normal a la que concurro hay una librería; entro y pido: El

nene. El dependiente me lo entrega; entonces solicito otro libro, cuyo

nombre invento. Sorpresa. Le indico al vendedor que lo he visto en

la trastienda. Entra a buscarlo y le grito: “Allí le dejo el peso”, y salgo

volando hacia la escuela. A la media hora las sombras negras, en el corredor,

de la directora y de aquel, encogen mi corazoncillo. Niego, lloro, digo que

dejé el peso en el mostrador, recalco que había otros niños en el negocio. En

mi casa nadie atiende reclamos y me quedo con lo pirateado.”

Cementerio de animales

De chica el género de terror le

sirve para aislarse de los relatos del otro terror que ya circulan por las calles y que horroriza a un país que recién sale

de la más cruel de las dictaduras. En la

biblioteca familiar se encuentra con los macabros cuentos de Poe, y con Cementerio de animales de Stephen King.

Leer esa novela a los ocho años de alguna manera determina la obra que más

tarde Mariana Enríquez construirá con toda la oscuridad que la realidad y la

literatura le puedan proporcionar.

Extraída de la biblioteca de sus

padres lectores, Cementerio de animales

tiene una tapa que a la niña Enríquez le atrae porque tiene un gato y un hombre

con un niño muerto en brazos.

En la casa de La Plata donde transcurre

su infancia, la historia que cuenta King es la primera señal que le indicará el

camino de la escritura. Contar el terror será lo que de verdad quiere hacer.

A Stephen King se le ocurre la historia cuando se instala con su familia en Maine, en una casa cerca de la carretera a cuya vera quedan gatos y perros atropellados por los camiones que pasan a toda velocidad. Los niños del lugar destinan un espacio para enterrar sus mascotas. Y ocurre que Smucky, el gato de la hija pequeña del escritor es atropellado. El padre tiene que buscar palabras para consolar esa muerte. Poco más tarde, su otro hijo, Owen, casi es atropellado por un auto y, entonces, la máquina de inventar no se detiene más hasta terminar una de las novelas más terroríficas de las que el autor norteamericano haya escrito.

Lo mismo le sucede al protagonista de la novela, Luis Creed, que se

ha mudado a una casa en cuya cercanía hay un antiguo cementerio de nativos

donde suceden cosas sobrenaturales. Ese lugar tiene la capacidad de revivir a

los muertos. También aquí, en la ficción hay un gato y un niño muerto, ambos

enterrados en el cementerio que los devolverá transformados.

Esta novela es otra versión de La pata de mono del escritor inglés W. W. Jacobs en donde también hay regresos de la

muerte. Una pata de mono tiene el poder de conceder deseos, pero esos deseos

implican desgracias. Una madre pide el deseo de que su hijo, que ha sido destrozado

por una máquina en el trabajo regrese. Pero ese regreso implica también el

terror de ver los despojos del muchacho regresar a casa.

Como

dice Jacobs, el miedo es como un viento helado que atraviesa el umbral y se desliza velozmente escaleras

arriba. Así lo debe haber entendido Mariana Enríquez al inventar una literatura

llena de deslumbrante oscuridad.

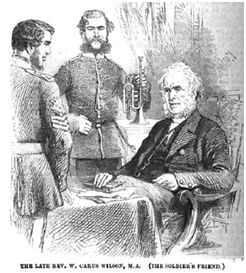

El amigo de los niños

En Infernales, La

hermandad Brontë de Laura Ramos encontramos

la explicación y el origen de una de las literaturas más potentes del siglo

XIX. Desde los juguetes que inspiraron los primeros textos literarios de los

hermanos -Charlotte, Emily, Anne y Branwell- como la caja de soldaditos de

madera que el padre les llevó de Leeds, pasando por la literatura edificante

que se leía en las escuelas para hijos de clérigos pobres a las que asistían.

Cuentos poblados de niños sufrientes -que mantenían la fe pese a las

adversidades- como los que integraban El amigo de los niños del reverendo Carus

Wilson. En la infancia de estos niños, futuros escritores están los fantasmas que escapaban de los cuentos que

Tabby, la cocinera, contaba junto al fuego, el clima melancólico del cementerio

junto a la rectoría donde vivieron, los efluvios de El Toro negro, la taberna

sobre cuyo mostrador Brandwell escribió algunos versos, y el otro fantasma

inevitable, el de las enfermedades que fueron diezmando a la familia

impiadosamente.

El

reverendo Carus Wilson fue retratado por Charlotte Brontë como el Sr

Brocklehurst en su novela Jane Eyre

publicada en 1847. Wilson fue un calvinista que estableció en Cowab Bridge una

escuela para niñas del Clero que impartía educación por una baja matrícula y

era subsidiada por donaciones. En su tarea

educadora, Wilson creó y editó una revista, El

amigo de los niños, una de las primeras publicaciones de un centavo que

circularon en Inglaterra a principios del siglo XIX. En ellas, Wilson

desplegaba su sadismo aleccionador en historias que tenían como fin educar a

los niños.

Por entonces, la alta tasa

de mortalidad infantil inspiraba al reverendo para aleccionar a los niños

con macabras historias en las que los

pecaminosos, distraídos y desatentos morían cruelmente. Deseaba que sus

lectores se conmovieran hasta las lágrimas. La muerte en esos relatos podía

aparecer en el momento menos esperado por lo tanto, se suponía que el moralismo

didáctico ofrecía a los

niños pequeños sustento espiritual. En el cuento “Dead Boy”, por ejemplo, el

pequeño Ben está demasiado distraído para rezar. Cuando va a patinar un

domingo, en un estanque, cae en el hielo y muere. En otra historia, una niña

tiene una rabieta tan terrible que “Dios la mató. Ella cayó al suelo y murió”.

“Ésta es la historia del pobrecito John, que

fue mordido por un perro rabioso y murió. Estoy seguro, mis queridos lectores,

que esto debe afectarles enormemente, incluso hasta las lágrimas. Pero mientras

el querido Johnny llegue sano y salvo al cielo, no importa mucho el camino por

el que haya llegado.”

Laura Ramos

nos lleva a los tiempos en que, siendo niñas, los hermanos Brontë escribieron

pequeños libros en retazos de papeles contando historias de mundos como la

Confederación de la ciudad de Cristal, Angrial o Gondal, y los poemas a la luz

de las velas mientras pelaban papas.

Sobre el

final de Infernales, Ramos nos cuenta

el origen de esta obsesión Brontë, de “su trauma” como ella misma lo denomina,

que le llevó diez años de investigación y escritura. El descubrimiento de Jane Eyre en la edición española titulada Juana

Eyre de Carlota Brontë, hallada en el banco de la iglesia del colegio donde

estaba pupila una vecina. Libro cuya lectura le borró el mundo hasta que las

monjas la rescataron, y el incumplido

deseo del padre, Abelardo Ramos, de que su hija visitara el Museo

Británico para ver el escritorio de

Carlos Marx. Ella, en su lugar, se fue a Haworth, a casa de las hermanas

Brontë.

El príncipe feliz

Se sabe que el niño

Borges creció entre libros, que se quedaba horas en la biblioteca de su padre

que también había escrito libros, como su abuelo, Francisco Flores, escritor y

político.

Las

biografías del escritor argentino cuentan la temprana afición a la lectura del

autor de El Aleph. A los seis años ya había leído El

Quijote y a los nueve ya había frecuentado a Homero, a Dante y a Shakespeare y había

empezado a escribir sus propias historias.

En

su vejez confesó que si

tuviera que señalar el hecho capital de su vida, diría que fue la biblioteca de

su padre. Y reafirmó: “En realidad, creo no haber salido nunca de esa

biblioteca. Es como si todavía la estuviera viendo… recuerdo con nitidez los

grabados en acero de la Chambers's Encyclopaedia y de la Británica».

También en

su autobiografía[1]

Borges cuenta que realizó su primera traducción

-a los nueve años- de El príncipe

feliz de Oscar Wilde y fue publicada en el diario El país de Buenos Aires el 25 de junio de

1910. Firmada como Jorge Borges, muchos creyeron que era obra de su padre. De

los cuentos de Wilde como este y otros (“El ruiseñor y la rosa, “El gigante

egoísta”) dice Borges que tiene un modo sentimental que recuerda a Hans

Christian Andersen pero imbuido de cierta ironía melancólica.

Oscar

Wilde escribió su primer libro de cuentos -titulado El príncipe feliz- en la década del 1880 cuando trabajó como editor

de la revista femenina Woman's

World.

El príncipe feliz es uno de los cuentos para

niños más recordados de Wilde, que fue publicado en 1888 cuando su hijo Vivyan

Holland tenía dos años. La historia es

conmovedora y gira en torno a un tema muy presente en casi toda la obra

de Wilde: la diferencia de clases sociales, el bienestar de unos pocos y el

padecimiento de muchos.

Las preocupaciones sociales

no eran ajenas a este irlandés que en plena era victoriana escribe un ensayo

titulado El alma del hombre bajo el

socialismo en 1891. En él expone sus ideas para solucionar

los problemas sociales que causan el orden sociopolítico, el capitalismo y el

Estado. Argumenta contra

la caridad y dice que los pobres son libres de despreciar las migajas

que caen de la mesa del rico.

Defiende

también el desarrollo tecnológico que permitiría a los hombres

trabajar menos tiempo y poder cultivar la personalidad.

“Bajo

el Socialismo- escribe Wilde en su ensayo- no habrá gente viviendo en fétidas

pocilgas, vestida con hediondos andrajos, criando niños débiles, acosados por

el hambre, en medio de circunstancias absolutamente imposibles y repulsivas. La

seguridad de la sociedad no dependerá, como sucede ahora, del estado del

tiempo. Si llega una helada no tendremos a cien mil hombres sin trabajo,

deambulando por las calles miserablemente, o pidiendo limosna a sus vecinos, o

apiñándose ante las puertas de detestables albergues para tratar de asegurarse

un pedazo de pan y un sucio lugar donde pasar la noche. Cada miembro de la

sociedad compartirá la prosperidad y felicidad general, y si cae una helada,

prácticamente nadie estará peor.”

La realidad era muy distinta

en la Inglaterra de su época. El trabajo

infantil era corriente. Los niños eran utilizados en trabajos de minería o para

limpiar chimeneas, dado que podían meterse en pequeños espacios. Muchas

mujeres recurrían a la prostitución, considerada un crimen horrible según

los valores victorianos que exigían dignidad y moderación,

especialmente cuando se trataba de sexualidad. La prostitución y el

trabajo infantil mostraron claras contradicciones de la clase dominante que

reclama la propiedad por un lado, pero muestra una total falta de respeto por

el bienestar humano por el otro.

La historia

del príncipe que sacrifica sus adornos y lujos para paliar la desdicha de los

más pobres de la ciudad es la historia que, el niño Borges, lee y traduce,

rodeado por la biblioteca del padre, la primera de las infinitas bibliotecas

que plasmará en su obra. De esa biblioteca desde la que también don Quijote

sueña aventuras dirá más tarde en un poema: “Tal es también mi suerte. Sé que hay

algo/ inmortal y esencial que he sepultado/ en esa biblioteca del pasado/ en

que leí la historia del hidalgo.// Las lentas hojas vuelve un niño y grave/ sueña

con vagas cosas que no sabe.”

Bibliografía

Andruetto, María Teresa, Una lectora de provincia, Buenos Aires Ampersand, 2023

B.

Lozano / Borges y la traducción. Análisis

de su primera incursión práctica: El príncipe feliz de Oscar Wilde. Mutatis

Mutandis. Vol. 4, No. 1. 2011. pp. 38-47

Delgado, Josefina, Alfonsina Storni, una biografía esencial, Buenos Aires, Planeta,

2001

El caudillo de la pluma,

Piglia, Ricardo, Los diarios de Renzi, Tomo 1 Los años de formación, Buenos Aires,

Anagrama, 2016

Ramos, Laura, Infernales,

La hermandad Brontë, Buenos Aires, Penguim Random House, 2018

Sarmiento,

Domingo. El caudillo de la pluma,

Protagonistas en la cultura argentina, Buenos Aires, Aguilar- La Nación, 2006.

Siobhan Lam, “Una tradición de entablar amistad con los niños: Rev.

Wilson y Children's Friend. '08, Universidad de Brown.

[1]

La Autobiografía de Jorge Luis Borges, escrita originalmente

en inglés con la colaboración de Norman Thomas di Giovanni, fue publicada por

primera vez en 1970 en la revista The New Yorker. .

No hay comentarios.:

Publicar un comentario